どうせ作るなら、ほんの少しでもいいから、誰かの人生のお役に立てるコンテンツを届けたい。

コンテンツを作る者なら、誰しも一度はそう考えたことがあるはず!

しかし、今はコンテンツ戦国時代っ!!検索窓を開けば、無限大の宇宙(コンテンツ)が広がっています。

広大な宇宙から、自分の星(コンテンツ)を選んでもらい、末長く愛されるには一体どうしたらいいのか?

何かヒントはないかと、一筋の光を探すように、SNSの海へダイブした僕は…

『ゲームの歴史』にそのヒントがあると知ることに…

そこでこの記事では、セミナーで語られたテーマ

について、レポートを残そうと思います。

- ゲームの歴史とビジネスには一体どんな関係があるのか?

- 長く愛されるコンテンツは一体どうやてって生み出すのか?

その理論がわかるセミナーでした。

コンテンツを発信する人には、きっと参考になるお話だと思います。

前置きはこのくらいにして、それでは早速見ていきましょう。

この記事をオススメする人

- これからビジネスをやろうと考えている人

- 長く愛されるコンテンツを生み出す方法を知りたい人

10年間で10職以上の転職経験を持つキャリアアドバイザー。多くの転職経験を通じて、「どんな仕事(内容)をするか」よりも、「どんな働き方(向き合い方)をするのか」かが手にする成果や人生の幸せを決めることに気づく。現在は「仕事辞めたい」と悩む人に向けて、働き方が変わり、市場価値の高い輝く仕事人になるための情報発信をしている。

ゲーム史に学ぶロングセラーの法則

ゲーム史に学ぶロングセラーの法則

その男の名は『ノーラン・ブッシュネル』。

彼はいまだに人々に愛される『ゲームの法則』を見出しました。

その法則が『操作はカンタンに。ゲーム性も奥深く』。

僕らの年代ではゲームの歴史の始まりといえば、ファミコンの印象が強いと思います。実はファミコンの前にヒットしたゲームがありました。

それが「ATARI 2600」。

そしてさらにその前には、

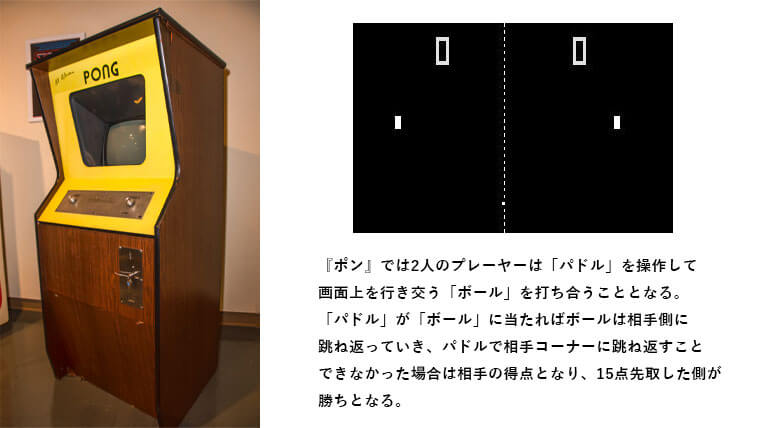

片手でプレイできるテニスゲーム『ポン』というのがあったんです。

ATARI社を創業したノーランブッシュネルは、開発した『ポン』が大ヒット。コンピュータゲームという新しいビジネスが生まれる切っ掛けを作ったと言われています。

それまでのゲームは複雑で、人が遊んでいるのを見ても、どういうゲームなのかわからないものが多かったそうです。

そんな時代の中で、ポンが爆発的に流行したのは「わかりやすさ」にありました。

人が遊んでいるのを見ているだけで、プレイヤーは何をすればいいか直感的にわかる。そんな取っつきやすさがあったのです。

さらに、やればやるほどやりがいを感じさせる要素(=ゲーム性)も強かった。

『操作はカンタンに。ゲーム性も奥深く』という要素を含んでいたから流行したと富士さんは語りました。

そしてこの要素を含むゲームは、40年近くたった今でも愛されています。たとえば、

- テトリス

- スペースインベーダー

がまさにそうです。

スマホでゲームするのが当たり前になった時代でも、『操作はカンタンに。ゲーム性も奥深く』という要素はいろんなアプリに含まれていますよね。

富士さんは続けてこう言いました。

ゲーム史の事例から、これからの時代にも通用する『長く愛されるコンテンツやビジネスを作るにはどうしたらいいか』が、見えてくるよ。

それでは、ゲームの歴史とビジネスの歴史。この2つの変遷には、一体どんな関係があるのか?

次の章で見ていきましょう。

ざっくりみるゲーム史と時代ニーズの関係性

ざっくりみるゲーム史と時代ニーズの関係性

富士さんが語る3つの変遷が、以下の通りです。

- 【1980年~1995年】操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代

- 【1996年~2010年】操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代(さらに内容が濃厚・濃密に)

- 【2011年~2025年】操作はカンタンに。ゲーム性も底浅くの時代

まずは1980年~1995年を見ていきましょう。

【1980年~1995年】操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代

1980年~1995年は一言でいえば、『操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代』でした。

この時代を代表するゲーム機といえば、

- ファミコン

- スーパーファミコン

- プレイステーション

- セガサターン

などがあります。

徐々に年代を追うにつれて、コントローラーのボタンも増え、操作性も複雑になっていきました。

ゲームの内容もシンプルなマリオのようなゲームから、今でも激ムズゲームとして話題になる

- たけしの挑戦状

- 魔界村

- スぺランカー

など、ゲーム性もより奥深いものへ。

このゲームの変遷とリンクするわかりやすい事例として、富士さんは出版業界で語ってくれました。

しかし、時代の変遷によって、一部の人しかできないという流れが変わっていきました。

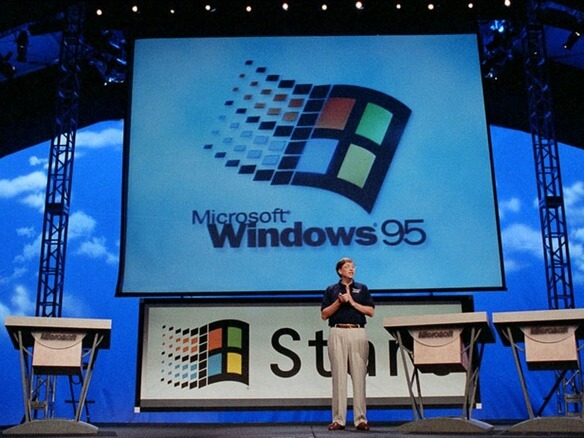

1995年。僕たちは一般に普及したあるツールによって、新たな時代を迎えることになります。

そう、それが「Windows95」。つまり…

- パソコン

- インターネット

この二つの登場によって、一気にコンテンツを作るという敷居が低くなったのです。

そして、コンテンツを作るのが当たり前の時代へ進化していきます。

【1996年~2010年】操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代(さらに内容が濃い)

1996年~2010年は一言でいえば、『操作は複雑に。ゲーム性も奥深くの時代』でした。

この時代を代表するゲーム機といえば、

- NINTENDO64

- ドリームキャスト

- プレステ2/3

- ゲームキューブ

- Wii

などがあります。

一見すると、1980年~1995年と同じように感じますが、ゲーム性がさらに濃厚になったと言えます。

たとえば、爆発的なヒットとなった「FF7」。

当時プレイしていた僕も、ただのRPGとして楽しむくらいしかできず、そのストーリー性をすべて理解することはできませんでした。

裏FF7と呼ばれる未完の名作「ゼノギアス」もやりましたが…

大人になった今でも、理解するには10回以上プレイしないといけないかもしれません。そのくらい奥深いものがたくさんでてきました。

さきほどの出版業界の例で言えば、漢字や難解な言い回しから、横文字やアルファベットが多くなりました。

たとえば、イデオロギーとかヒエラルキーとか。またパソコンやネット文化が浸透してきたことで、URLとかUSBとかCPUとか。ATフィールドとか(笑)

当時は、横文字の意味を知らないと「仕事できない人」と思われる。そんな印象がありました。

また、別の例でいえば、携帯電話もどんどん機能が増えて複雑に…(全機能使った人いるのかな?ってくらい増えましたよね)

そんな風に、どんどん複雑で取っつきにくく、奥が深すぎるという流れの反動で、今度は真逆の流れへと変わっていきます。

その一番わかりやすい身近な変化が、スマートフォンの普及です。

パソコンが普及しコンテンツつくる敷居が、スマートフォンの登場によって、さらに下がったのです。

またたくさんのアプリも登場し、手のひらだけで、コンテンツを生み出せるそんな時代へ変わってきたのがこの年代です。

そしてこの敷居の低さは、さらに加速していきました。

【2011年~2025年】操作はカンタンに。ゲーム性も底浅くの時代

2011年~2025年は一言でいえば、『操作はカンタンに。ゲーム性も底浅くの時代』です。

この時代を代表するゲーム機といえば、

- リングフィット

- ニンテンドースイッチ

などの家庭用ゲーム機がある一方で、もっとも利用されてるのはスマホの「ソーシャルゲーム」だと思います。

3歳児でもカンタンに操作できるようなシンプルなものが、どんどん増えていきました。

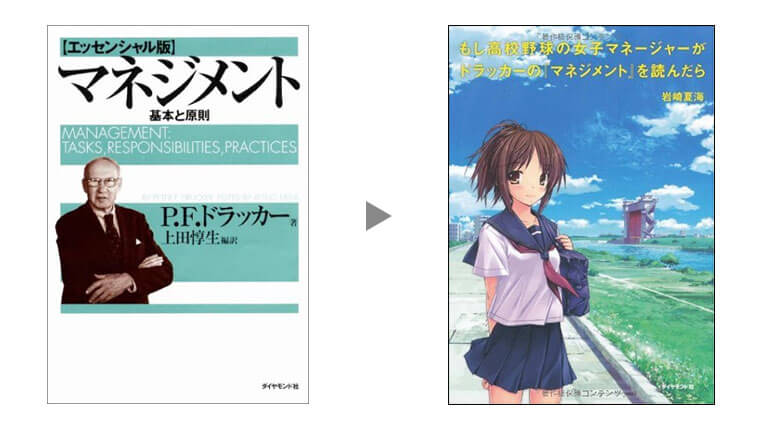

さきほどの出版業界の例でいえば、

図解が多い本が増えたり、難しい知識でも取っつきやすい本が市場へたくさん出てきました。

日常でも艦これのように、難しいものが擬人化されて一般に受け入れやすい形になることが多くなりました。

そんな風に取っつきやすさを優先した結果、ある問題が起きたと富士さんは語りました。

ゲームで言えば、昔の家庭ゲーム機なら何度も失敗し、繰り返し練習することで、人間的な成長を感じる喜びがあった。でもソーシャルゲームでは、練習量よりも課金量が重要になり、ただの札束ゲームになってしまったと。

またほかの事例で言えば、ネットの記事も同じだと富士さんは語りました。

たしかにそうだなと思いました。たとえば、今僕はグループウェアの導入を考えているのですが、そのグループウェアに関する記事のほとんどは、サービスの紹介ばかりで、実際の使い勝手などの記事ってほとんど見つからないんですよね。

富士さんは続けて、こう語りました。

これから広く浸透し、長く愛されるコンテンツとは何か?

これから広く浸透し、長く愛されるコンテンツとは何か?

つまり、入口は取っつきやすくて、内容も深いものだね。『深めて・高めて・広げて』いく方向へ時代が動いていくんだ。

円空の生涯に学ぶ新時代のビジネス戦略でも語られていたように、これからの時代で顧客が求めてるものは『本当のところどうなの?』である以上、それを満たすには、確かに必要だなと思いました。

さらに、富士さんはこう語りました。

だから、浅くて薄いものはどんどん淘汰されていくね。

なるほどなと思いました。僕は今GoogleのSEOを勉強していますが、このSEOもアップデートによってそういう方向へと動いています。

DeNAのウェルク問題もあったことで、ざっくり言うと、ユーザーへ正しい情報を届けるために、権威ある人(=ごりごり実践・研究してる人)を上位表示する流れへと変わっているからです。

特に人間の体に関することや、お金に関することは、専門家の監修があるかないかで上位表示にもろ影響します。

そんなことを考えながら、なるほどなと思いました。

まとめ

まとめ

最後にこの記事のまとめです。

今回お伝えしたテーマは

でした。

カンタンに内容をまとめると・・・

- 今までは『取っつきやすくて、内容が深いもの』→『取っつきにくくて、内容が深いもの』→『取っつきやすくて、内容が浅いもの』という変遷を辿ってきた。

- 今は反動でユーザーは取っつきやすさを求めつつ、もっと深い内容(実際の濃厚な体験談)を求めている

- だからこそ、浅くて薄いものは淘汰されていく

だからこそ、わかりやすくて内容が深いものを生み出すことが重要

ということでした。

じゃあ理論はわかった。でも実際どうしていくのがいいのか?

そこのところは、また次回のセミナーで解説してくれるようです。

次のセミナーもまた参加しようと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

10年間で10職以上の転職経験を持つキャリアアドバイザー。多くの転職経験を通じて、「どんな仕事(内容)をするか」よりも、「どんな働き方(向き合い方)をするのか」かが手にする成果や人生の幸せを決めることに気づく。現在は「仕事辞めたい」と悩む人に向けて、働き方が変わり、市場価値の高い輝く仕事人になるための情報発信をしている。