この記事では、当時の経験から得た学びと教訓を踏まえて、『習慣をデザインする力 |続かないを「続く」に変える習慣化の秘訣』というテーマをお送りしたいと思います。

おそらくこの記事を読んでいるということは、

- 自分の未来を良い方向へ変えたい

- 物事が長く続けられるようになりたい

- 意志の弱い三日坊主から卒業したい

そんな思いを持っているのではないでしょうか?

意志の弱い三日坊主野郎だった僕は、習慣化スキルがついたからこそ断言できることがあります。

意志の強さは、習慣化には関係ありません!!

むしろ、習慣をデザインする力を身につけるポイントを押さえて行動してるかどうか、それだけなんです。

習慣をデザインする力を身につければ、どんな人も理想の自分に近づけます。(叶う・叶わないは置いといて)

ここでひとつだけ自慢させてください。

僕も一年前から今回ご紹介する内容を実践し、「早起き」の習慣を始めたところ…

7時起きだったのが、今では朝3時〜4時に起きるようになったんです。(コレヤバない?!です)

それでは早速見ていきましょう。

習慣化とは

習慣化とは

習慣化とは、普段から考えること(思考)、やること(行動)を、無意識的に何度も繰り返す状態になることだと言われています。

たとえば、朝起きる→顔を洗う→歯を磨く→水を飲む→…こういった毎日当たり前にやってる一連の動作ですね。

あらゆることを習慣化できると、「これやるぞ!」といちいち気合を入れず、たとえ寝ぼけてても行動できるようになります。

けど、それがなかなか続かないんですよ…

過去の僕と同じ思いを持つ方も、中にはいるかもしれません。

そんな方は、まず習慣化によって実感した僕のメリット体験談について、読んでみてください。

習慣化のメリット

習慣化のメリット

習慣化するメリットはたくさんありますが、僕が実感したメリットは次の3つです。

- いちいち悩むことが減る

- 人の役に立って喜ばれる

- 自信がつき、仕事力に磨きがかかる

それでは一つずつ見ていきましょう。

【習慣化のメリット1】いちいち悩むことが減る

習慣化すると、悩みが圧倒的に減ります。

なぜなら、「モチベーションが上がらない」とか「どうしよう…何をしよう…」と、いちいち悩まず、行動に移せるようになるからです。

たとえば、歯磨き。

歯磨きするときって、「今日は歯磨きするモチベーションが無い…」なんて思う人は少ないはずです。

習慣化ってやる気の有無に関係なく、「やらないと気持ち悪いからやる」。

習慣化の力がついていくと、ただそれだけになっていきます。

そんな風に、習慣化することで、やる気がなくてもやれるように(やらないと気持ち悪い状態に)なり、悩む時間が減って、やるべきことに有意義な時間を使えるようになります。

するとこれが二つ目のメリットへと繋がっていきます。

【習慣化のメリット2】人の役に立って喜ばれる

習慣化すると、どんどんできることが増えて、人の役に立って喜ばれるようになります。

習慣化できるとは、いわば「当たり前の基準が上がる」ということです。

たとえば、整理整頓の習慣を普段から作っていると、プライベート・仕事、関係なく整理整頓するのが当たり前になっていきます。

当たり前というか、むしろやらないと気持ち悪くなります。

すると、どんなことが起きるのか?

会議の情報整理や、資料の情報整理が得意になって、気づけば周りの仕事仲間から、情報整理が得意な人という印象を持たれるようになるのです。

そんな感じで、人の役に立って喜んでもらえるようになっていくんです。

そしてこれが、三つ目のメリットへと繋がっていきます。

【習慣化のメリット3】自信がつき、仕事力に磨きがかかる

習慣化すると、自信がつき、仕事力に磨きをかかっていきます。

毎日継続していると、習慣を行うのが当たり前になっていきます。それはいわば、「自分に勝つクセ」がついていく、ということです。

さらに、勝ちグセがつくと同時に、判断基準も「できる・できない」から「やるか・やらないか」へと変化していきます。

たとえば、一年前と今の僕はまったく違う人間です。一年前は朝4時起きなんて絶対に無理。そう思っていました。

でも、少しずつ習慣にして、今では4時起きは当たり前。むしろもっと早起きに。

「早く起きる」

たったそれだけを習慣化したことで、自信も出て、早起きで生まれた時間にブログを書いたり、新しいことを学んだり…

気づけば、朝から自分に勝つ=朝勝(あさかつ)実践者に変貌していました。

そして、朝勝の勢いのまま職場へ直行し、直向きに取り組んだ結果…

周囲から徐々に評価を頂けるようになり、ありがたいことに今ではリーダーポジションを任されるようになれました。

あくまで僕の事例ですが、たった一つの些細なことでも習慣化することによって、得られるものが多々あります。

勢いと自信がついて、しまいにゃ自分が思っている以上に仕事力も上がっていきます。だから、習慣化は本当にオススメ!

とはいえ、習慣化は1日で完成するものではありません。どうしても習慣になるまでにトライ&エラーの期間が必要です。

次の章では、習慣化すると決めた特定の行動が、新たな習慣になるまでに一体どのくらいの期間が必要なのかについてお伝えします。

習慣化に必要な期間は?

習慣化に必要な期間は?

習慣化に必要な期間は「何を習慣にするか」によって違いがあります。

どんな違いがあるかというと、以下の表の通りです。

| 種類 | かかる期間 | 対象 |

|---|---|---|

| 行動習慣 | 1ヶ月 | 勉強 日記 片付け etc |

| 身体習慣 | 3ヶ月 | ダイエット 筋トレ・運動 早起き etc |

| 思考習慣 | 6ヶ月 | 論理的思考 プラス思考 etc |

この表を初めて見た人は、もしかすると、こんな風に思うかもしれません。

続けられる気がしないな…

過去の僕も同じことを思いました。

じゃあそんなとき一体どうしたら良いのか?

習慣化の期間は7日、21日、42日として実践する

そこで習慣化の期間を「7日、21日、42日」という風に、徐々に段階を上げていくことをオススメします。

それぞれの数字には、実は意味があります。

7は「変化」を表す数字です。

たとえば、曜日の「月火水木金土日」も7日で、次の週に変化します。他にも音階の「ドレミファソラシド」も、7音で次の音階に変化しますよね。

そして21。これは先ほどの変化を表す数字の「7」と3週間の「3」を掛け合わせた数です。

なぜ3週間なのかというと、「3」というのが一つの「完成」を表す数字だからです。

「三位一体」と言う言葉があるように、「天・地・人」、「敵・味方・審判」、「過去・現在・未来」など、3つ揃うことで一つのものが完成しますよね。

そして42。これは「7日 × 3週 = 21日」に、さらに2を掛け合わせた数です。

2は陰陽を表す数字です。たとえば、「光と闇」、「表と裏」、「男と女」など、2つで一つ。

だから、一番目指して欲しいのはとにかく42日間の継続なのですが、それでも長いと思う人は…

習慣化の期間を最低の3日間に設定し死守するを繰り返す

とにかく『3日間だけ死守する』ルールを適用してみてください。

最低でも3日間守りきることで、小さな「何か」が完成します。そしてまた3日間守るの繰り返しです。

もしも途中で失敗しても大丈夫。過去のことは忘れて、3日間だけ死守するルールを再スタートしてみてください。

大事なことは、過去の失敗に「どうせ僕には…」と嘆いたり、反省することに時間を使うのではなく、とっとと改心して「どうやったらできるかな?」を考え、違う方法を試すことです。

何度も繰り返していくと最低でも連続21日経過した頃には、「やらないと気持ち悪い」という思いが湧いてくるはず。

「やらないと気持ち悪い」という状態になったら、もう俺のターン状態ですから。

「やらないと気持ち悪い」状態をつくるためには、習慣化の5つのルールを押さえておく必要があります。

その5つのルールは、「習慣化のコツ – 習慣デザイン力を身につけるための5つの基本ルール」で解説しています。

習慣化でやることは2つ

習慣化でやることは2つ

習慣化にはいろいろルールがあります。

ですが、人生を良い方向に進めていく習慣をつくることを考えると、重要なことはたった2つしかありません。

それは

- 悪い習慣を減らすこと

- 良い習慣を増やすこと

です。

僕らの人生は、悪い習慣・良い習慣を問わず、習慣(日常)の積み重ねによって作られています。

習慣(日常)の積み重ねというとわかりづらいですが、分類すると次の5つの要素になります。

| 分類 | 普段の習慣 |

|---|---|

| 【思考】考え方 | 普段、どんな風にどんなことを考えてるか? |

| 【言葉】日常会話 | 普段、どんな言葉を使ってるか?(対人でも脳内でも) |

| 【環境】衣食住 | 普段、どんな環境で過ごしてるか? |

| 【行動】やり方 | 普段、どんな行動をしてるか? |

| 【人間関係】関係性 | 普段、どんな人とどんな関わり方をしてるか? |

上記、5つの要素の51%以上が悪い習慣なら悪い人生(不幸を感じる)になり、逆なら良い人生(幸せを感じる)になります。

悪い習慣を0%にすることは不可能なので、いかに悪い習慣の割合を減らして、良い習慣の割合を増やせるかが重要になってきます。

では一体どうしたら、悪い習慣を減らして、良い習慣を増やせるのか?

そのためには何が悪い習慣で、何が良い習慣になるのかを知ることが必要で、以下の別記事で解説しています。

次の章では、そもそもなぜ習慣化できないのか?

その原因について、迫っていきたいと思います。

習慣化できない・続かない原因とは

習慣化できない・続かない原因とは

そう思う方もいるかもしれません。でも、改めてこれだけは言わせてください。

意志の強さは関係ありません!

当たり前の基準とは、自分が生まれてからこれまでの間に、何度も積み重ねてきた「習慣」から作られたもの。

そのため、新たな習慣を作ろうとしても、長年積み重ねてきた「当たり前の基準」が邪魔をしてくるのです。

だから、新しい習慣をつくったり、今までの習慣をやめるには…

『当たり前の基準を書き換える』プロセスが必要になります。

じゃあ一体どんなプロセスが必要なのでしょうか?

それをお伝えする前に、あなたの習慣化を邪魔する「現状維持プログラム」の存在について、まず触れていきます。

習慣化を邪魔する「現状維持プログラム」

邪魔する当たり前のことを、別名「現状維持プログラム」と言います。一般的にはホメオスタシス(恒常性)のことで、

なぜそんな働きがあるのかと言うと、僕らの「命を守るため」です。

たとえば、体温や血圧を自動調節したり、擦り傷を自己修復したりするのもそのひとつ。

このセンサーが、僕らの命を守るために、24時間365日働き続けています。

現状維持プログラムの特性

命を守るために働き続ける現状維持プログラムには、厄介な特性があります。

それが、

この特性は、すべては僕らの命を守るためにあるんですが、実際に命に危険があるかどうかは関係なく、今の自分から変わろうとすると発動します。

たとえば、今まで朝7時に起きていたのに朝4時起きしようとすると、生活リズムが不安定な状態になります。

この不安定な状態を人の脳は嫌います。そこで登場してくるのが「現状維持プログラム(ホメオスタシス)」です。

いつも通りを維持する機能が働き、新しい変化に抵抗してくるのです。

抵抗する手段は実に様々で、たとえば

- 「自分なんてどうせできないんだ」と自己嫌悪になる

- 「お前なんかにできるわけない」と友人に言われる

- 「本当にできるのか?」と心を折るようなお試し現象が起こる

など、本当にありとあらゆることを使って抵抗してきます。

そのため、現状維持プログラムの監視の目をくぐり抜けない限り、新たな習慣をつくるのは、いくら意志が強くても難しいんです。

(逆に言えば、脳が新しい習慣を「いつも通り」だと認識すれば、習慣の継続もカンタンになります。)

習慣化の鍵は「いかに潜在意識を味方にするか」

ではどうやって、現状維持プログラム(ホメオスタシス)の監視の目をすり抜けるか?がポイントになってくるのですが…

ここで押さえておきたいのが、監視プログラムの親玉である『潜在意識を味方にすること』です。

(現状維持プログラムって、潜在意識の機能のひとつなんです。)

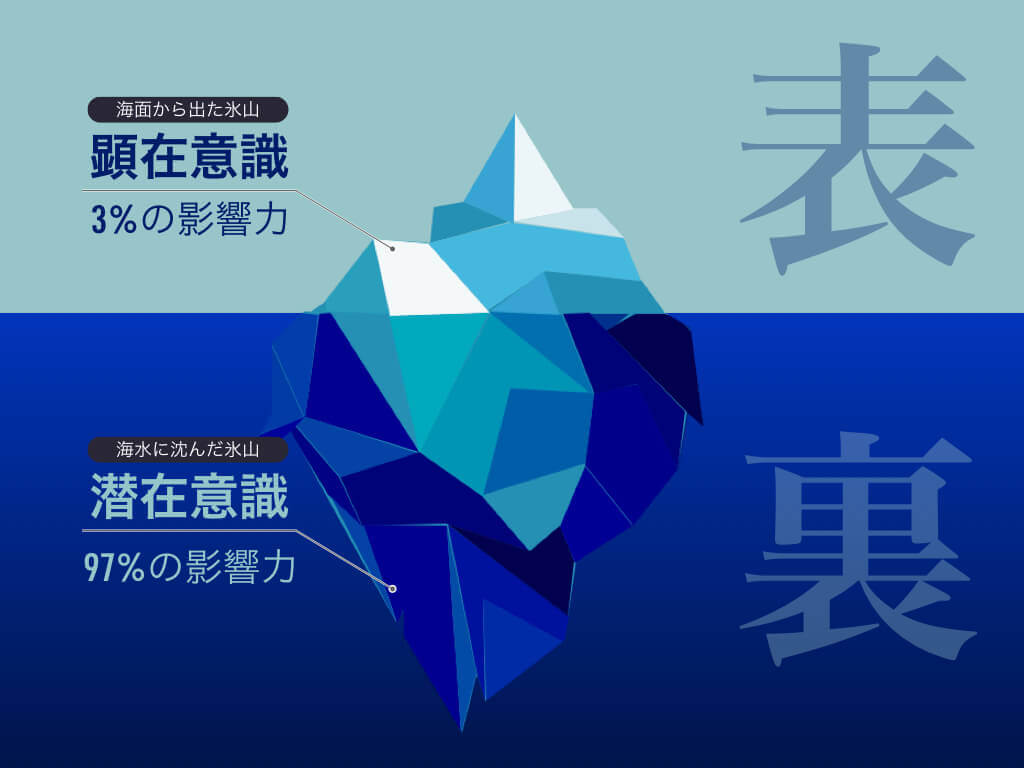

人の意識は大きく2つ(もっと言うと3つ)に分けられます。

普段頭の中で思ってる・考えてるオモテの意識を「顕在意識」と呼び、逆に普段自覚してないウラの意識を「潜在意識」と言ます。

僕らの意識のウラに潜む「もう一人の自分」のようなものですね。

人生の97%は潜在意識によって決められている

潜在意識は影響力が強く、人の行動の97%は潜在意識によって決められていると言われています。(%には諸説あり)

- 日々の小さな選択

- 何気ない表情

- 気分の上がり下がり

- 行動やしぐさ

- 好き嫌い

- 得手不得手

これらすべて気づかないところで、潜在意識が決めています。

たとえば、早起きの習慣を作ろうとしても

三日坊主で挫折してしまうのは、

このように潜在意識が心の声として、囁いて邪魔してる(いつも通りに戻そうとしてる)からなんです。

新しい価値観をつくる=潜在意識をアップデートするには

ではどうやってこの潜在意識を仲間にしていくのか?

その鍵は、以下の名言にあります。

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。

前の章で、習慣とは自分にとっての当たり前の基準だとお伝えしました。

習慣(当たり前の基準)は、上記の名言からも分かるとおり、これまで何度も繰り返して

- 【思考】考えたこと

- 【言葉】発したこと

- 【行動】やったこと

から作られています。

つまり、思考・言葉・行動から作られた習慣によって「もう一人の人格(自分)」が作られているということでもあります。

新しい習慣をつくるのは、もう一人の自分との信頼関係を新たに結び直すようなもの。

そのためには、思考・言葉・行動と通して潜在意識へアプローチすることが必要です。

アプローチを何度も繰り返すことで潜在意識をアップデートでき、新しい「当たり前の基準(価値観)」が作られます。

でもほとんどの場合、アップデートされる前に習慣化できず、諦めてしまいます。

それはなぜかというと、潜在意識を味方にするために必要なルールを守れていないからです。

ここからが習慣化において、最も重要な部分「潜在意識を味方にするための4つのルール」について、お伝えします。

習慣化のコツ – 習慣デザイン力を身につけるための4つの基本ルール

習慣化のコツ – 習慣デザイン力を身につけるための4つの基本ルール

習慣化を身につける(潜在意識を味方にする)ためには、以下の4つの基本ルールを押さえておく必要があります。

- 現実の臨場感よりも、理想の臨場感が高い状態をつくる

- 習慣化できるまでは最小単位の習慣から始める

- 一気にたくさんの習慣を同時にやろうとしない

- 習慣になった未来は大きな変化が起きると設定する

では、それぞれのルールの詳細を見ていきましょう。

現実の臨場感よりも、理想の臨場感が高い状態をつくる

習慣化の一つ目のルールは「現実の臨場感よりも理想の臨場感が高い状態をつくる」ことです。

脳のエキスパートである西田文郎先生の著書「錯覚の法則」では、人の脳は現実とイメージ(理想)を区別できないと語られています。

それはつまり、脳は「臨場感がある方を現実だと錯覚する」ということ。

たとえば、自宅でホラー映画を見ていて「怖い」と思った経験は誰しもあるはず。

なぜ、今目の前に実際にいないはずの幽霊に恐怖を感じるのでしょうか。

それは、現実よりもスクリーンの中の世界のほうが臨場感が高くなってるからです。

本当は未体験なのに、脳は実際に怖い体験をしたような感覚になってしまう。

だから、現実の臨場感よりも理想の臨場感を高い状態にすることが大事なんです。

では、理想の臨場感を高くするとは一体どういうことなのでしょう?

理想の臨場感を高めるには

理想の臨場感とは、憧れ・情熱・志などの「なぜやるのか?」という目的のことを言います。

習慣づくりにおいて、どれだけ高い目的を設定できるかは、実は重要な要素の一つなんです。

人には苦痛を嫌い、快楽を求めるという性質があります。そのためどんなに凄い人でも、苦痛ばかりは続けられません。

でも、もしも燃えるような高い目的や動機があれば、その苦痛すらも力(快楽)へと変えられます。

たとえば、読書の習慣をつくるとしましょう。

読書の習慣を作りたい!

|

パターンA |

パターンB |

|---|---|

| 目的 | |

|

1年間で1,000冊読書制覇

|

世界で活躍する人材になる

|

| 今日やること | |

|

5分間読書する

|

5分間読書する

|

上記のようなパターンAとBなら、どちらがより継続できるでしょうか?

僕の経験上、パターンBのほうが習慣化しやすいです。(熱量が落ちにくいです)

逆に低い目的やそもそも目的がない場合、習慣は継続できません。

たとえば、僕の友人に早起き習慣をつくりたい友人Aがいました。彼は早起きしたいと頑張っていたものの、三日坊主であっという間にリタイア。

彼がリタイアしたのは、「そもそもなぜ早起きしたいのか?」という動機や目的がまったくないからです。

目的や動機が低い、そもそもない場合は、わざわざいつもと違う苦しい思いをしてまでやる理由がないため、絶対に続きません。

だからこそ、大きな目的を設定することって、すごく重要になってきます。

そして、高い目的を設定するポイントは「叶う、叶わない、笑われる、恥ずかしいとかは一旦置いとく」ことです。

誰かに話す必要もないので、自分が思わずムフフとニヤけてしまうような理想の未来を掲げてみましょう。

理想の臨場感を高めつつ、現実的な苦痛を減らす工夫も大事

理想の臨場感を高めると同時に重要なのが「苦痛を減らす工夫」をすることです。

習慣化は今までの自分から変える行動をとるため、慣れるまでは苦痛です。

人は苦痛ばかりじゃ絶対に続かないので、苦痛を減らす工夫が必要です。

苦痛を減らす工夫が上手なのが「エンタメ業界」で、身近なもので言えばゲームです。

ゲームには習慣づくりに活かせるヒントがたくさんあります。

最初はチュートリアルから始まり、簡単にクリアできるステージを繰り返させ、徐々に慣れてきた頃に難易度が高くなっていきます。

難易度が高いステージをクリアできなかったとしても、気づいたらもう一回やってしまいますよね。

なぜそんな現象が起きるかと言うと、苦痛よりも快楽にフォーカスさせるように、上手に誘導して習慣化をさせてるからなんです。

夏休みのラジオ体操が続く理由

他にも、夏休みのラジオ体操もその一つ。

ただ単に早起きして体操に行くだけだと苦痛ですが、そこにスタンプカードという要素が加わることで、コンプリートしたいという気持ちにさせる、つまり苦痛を快楽へと変えているのです。

するとラジオ体操するために早起きしてたのが、スタンプを集めるために早起きするという風に目的がすり変わってしまうのです。

人の脳は一方通行の特性がある以上、苦痛と快楽のどちらかしかフォーカスできません。

痛みにフォーカス(理想に届かない現実の自分)すると、失敗やネガティブや失う方向ばかり目がいきます。

逆に快楽(理想への臨場感を増やす)にフォーカスすると、得られる方向に目がいきます。

だからこそ、痛みを減らせないか=エンタメ化で楽しくできないかを考えて工夫することが習慣化で大事なのです。

習慣化できるまでは最小単位の習慣から始める

習慣化の二つ目のルールは「習慣になるまでは最小単位の習慣から始める」ことです。

言い方変えると、

- 小さな習慣から始める

- スタートを楽にする

- ハードル(難易度)を下げる

などでしょうか。

なぜ最小単位の習慣から始めるのかと言うと、習慣化はとてもエネルギーを使うからです。

中でも一番エネルギーを使うのが「初動」です。初動とは、最初の重い腰を上げて取り組むまでのこと。

このとき、なぜ一番エネルギーを使うかというと、余計なことをあれこれ考えてしまうからなんです。

たとえば朝4時起きの習慣をつくろうとした場合、

といったやりとりが頭の中で起きます。

そこであれこれ考えていると、余計なエネルギーを使ってしまうのです。

(早く起きるなら、余計なことを考えずに、とっとと起きて顔を洗ってしまうのが一番エネルギーを使いません。)

このように、パソコンやエアコンも起動時に一番電力がかかるのと同じく、人も重い腰を上げる瞬間が最もエネルギーを使います。

でも、一旦取りかかれば後はラクになるのです。

だからこそ、習慣になるまでは最小単位の習慣から始めることが大事なのです。

一気にたくさんの習慣を同時にやろうとしない

習慣化の三つ目のルールは「一気にたくさんの習慣を同時にやろうとしない」ことです。

習慣は一つつくるだけでも、かなりのエネルギーを使います。それを3つも4つも欲張って同時にやっても長続きしません。

そんなことをしたら、エネルギーはすぐにスッカラカンになっちゃいます。

しかも猛烈にやるほど、現状維持プログラムにすぐに見つかってしまうし、一気にやりすぎた反動で何も手につかなくなることも。

そうなってしまうと、また習慣を作るまでに、回復する期間が必要だったりといったロスタイムが発生します。

だからこそ、一気にたくさんの習慣を同時にやろうとせずに、一つずつやっていくことが大事なのです。

習慣になった未来は大きな変化が起きると設定する

習慣化の四つ目のルールは「習慣になった未来は大きな変化が起きると設定する」ことです。

そこで採用をオススメしたいのが「バタフライ効果」という考え方です。

バタフライ効果とは、一匹の蝶の羽ばたきが、めぐり巡って、地球の裏側でハリケーンを引き起こすように、ほんの小さなことが、あらゆる不確定要素と重なり、次第にとんでもない大きな出来事の引き金に繋がっていくこと。

たとえ今やっていることが小さな一歩だとしても…

それはやがて大きな変化へと繋がると確信するほど、未来(理想)への臨場感が高まり、実現しやすくなると言われています。

習慣化するには – 習慣デザイン力を上げる4つの合言葉

習慣化するには – 習慣デザイン力を上げる4つの合言葉

習慣化(習慣をデザインする力)を上げるためには、以下の4つの合言葉を押さえておきましょう。

- 自分サイズで

- すぐに

- ひとつだけ

- 小さく

それぞれの合言葉について解説します。

【習慣化の合言葉1】自分サイズで

一つ目のキーワードは「自分サイズ」で始めることです。

言い方を変えると、自分の中で必ず勝てるところを見つけて、そこからコツコツとやっていく、ということ。

自分サイズで始める理由は「現状維持プログラム(ホメオスタシス)の監視の目をくぐり抜けるため」です。

たとえば、普段ランニングしない人がいきなり5kmのランニングに挑戦しても、ほとんどの場合、続かず辞めてしまいます。最初から猛烈にやろうとすると、すぐに「現状維持プログラム(ホメオスタシス)の監視の目に引っかかってしまうからです。

だから自分に無理のない範囲=自分サイズで始めることが大切です。

そのための問いが

- 今の自分ならどこまでできる?

- どこからならわかる?

です。

このように問いかけて、自分のできる範囲を見極め、徐々に弾みをつけて、自分サイズを広げていきましょう。

【習慣化の合言葉2】すぐに

二つ目のキーワードは「すぐに」で始めることです。

人は放っておくと嬉しいことも悲しいことも関係なく忘れていく生き物。なぜなら、人には忘却曲線があるからです。

忘却曲線は一度記憶したことを、再度、完全に記憶し直すまでに必要な時間を表したもので、知識と感情に影響を与えています。

たとえば、好きなアーティストのライブに行った後って、空気感だったり、どんなセットリストだったとかも鮮明に覚えていると思います。

ただ、これが1日経ち、1週間経ち、1年後になると…

1日経ったあとよりも、1年後のほうが思い出すのに、めちゃくちゃ時間がかかるはずです。

それこそ、ライブ映像を丸々見直して、当時の記憶を呼び起こす必要があるかもしれません。

そんな風に間を空けるほど、その時の熱量を奮い起こすために、時間とかいろんなエネルギーを使うことになります。

だから、体験・経験した後の、臨場感・モチベーション・記憶力も高いときの勢いを使ったほうがいいのです。

【習慣化の合言葉3】ひとつだけ

三つ目のキーワードは「ひとつだけ」で始めることです。

人の脳は選択肢が多すぎると、何から手をつけて良いかわからなくなり、ブレーキをかける性質があります。

基本的に人の脳は楽をしたいため、考えるのに余計なエネルギーを使いたくないからです。

余計なエネルギーを使うくらいなら、何もしないほうが良いんですね。

たとえばオススメの本を紹介する場合…

このように、フォーカスを絞ってやることを一つにしたほうが行動しやすくなります。

【習慣化の合言葉4】小さく

四つ目のキーワードは「小さく」で始めることです。

習慣にしたいことの難易度が高すぎると、何からやっていいかわかりません。

そんなときは、難易度を低くして、カンタンなものから始めると、弾みがついてどんどんできるようになります。

たとえば、家の掃除を毎日全部屋するとなると、なかなか続きません。

でもシンクだけ1分磨くだけなら続顕在意識やすいですよね。

少しずつ小さくやっていくと弾みがついて、気づいたら他の場所も掃除してたり、時間も1分以上経ってたりします。

そうやって、小さく始めることで、ついで行動ができるようになっていきます。

すると、できることも増え、自信もつきます。だからこそ、小さく始めることが大事です。

4つの合言葉の注意点

ここまで「自分サイズで・すぐに・一つだけ・小さく」という合言葉についてご紹介してきました。

ここでは、習慣化のための目標をつくるうえで大事な2つの軸についてご紹介したいと思います。

その2つが

- 週間目標

- 日間目標

です。

週間目標には「自分が背伸びして届くレベル」を設定します。

背伸びして届くレベルとは、直感でできそうかどうか。「どうしてもやりたいこと」ひとつと「できたらやりたいこと」二つを用意しておくのがオススメです。

日間目標には、「流石にこれならできるでしょ」と思えるようなものを設定します。

習慣は小さく始めていくことが重要ですが、カンタンなものばかりやり続けていくと、どうしても飽きてしまいます。

すると、逆に続かなくなってしまいます。

そのため、「週間目標」と「日間目標」の2つを用意しておきましょう。

まとめ

まとめ

最後にこの記事のまとめです。

今回お伝えしたテーマは『習慣をデザインする力 |続かないを「続く」に変える習慣化の秘訣』でした。

そしてこのテーマをお伝えするために、以下のお話をしました。

- 習慣化とは

- 習慣化のメリット

- 習慣化に必要な期間は?

- 習慣化でやることは2つ

- 習慣化できない・続かない原因

- 習慣化のコツ – 4つの基本ルール

- 習慣化の4つの合言葉

習慣化していく(潜在意識を味方にする)ためには、主に4つの基本ルールを押さえておくことが重要です。

そしてその4つの重要なルールをさらに使いやすいように合言葉にすると、「自分サイズで・すぐに・一つだけ・小さく」になります。

何か新たな考えや行動を習慣にしたいときは、上記のルールと合言葉を、ぜひ思い出してみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

10年間で10職以上の転職経験を持つキャリアアドバイザー。多くの転職経験を通じて、「どんな仕事(内容)をするか」よりも、「どんな働き方(向き合い方)をするのか」かが手にする成果や人生の幸せを決めることに気づく。現在は「仕事辞めたい」と悩む人に向けて、働き方が変わり、市場価値の高い輝く仕事人になるための情報発信をしている。